Karl travaille de nuit. Vers trois heures du matin, il reçoit la visite inopinée de Robinson, son ancien compagnon de route (cf chapitre IV). Celui-ci semble plus prospère que la dernière fois, mais il est aussi dans un état d’ébriété avancé. Lui et Delamarche vivent chez une chanteuse d’opéra du nom de Brunelda (en fait, Delamarche est son amant et Robinson est leur valet). Ils ont eu des nouvelles de Karl par son collègue Rennell, qui fait la fête avec eux à l’occasion. Ils l’invitent à venir leur rendre visite.

Karl travaille de nuit. Vers trois heures du matin, il reçoit la visite inopinée de Robinson, son ancien compagnon de route (cf chapitre IV). Celui-ci semble plus prospère que la dernière fois, mais il est aussi dans un état d’ébriété avancé. Lui et Delamarche vivent chez une chanteuse d’opéra du nom de Brunelda (en fait, Delamarche est son amant et Robinson est leur valet). Ils ont eu des nouvelles de Karl par son collègue Rennell, qui fait la fête avec eux à l’occasion. Ils l’invitent à venir leur rendre visite.

Robinson se livre à l’endroit de Karl à des épanchements d’amitié dont seul un ivrogne est capable.

Karl, qui n’est pas très chaud à l’idée de reprendre contact, cherche à se débarrasser de lui en offrant de lui donner ses pourboires de la soirée. Mais Robinson, qui décidément ne porte pas l’alcool, se trouve subitement malade et s’épanche sur le plancher de l’hôtel.

Karl, qui n’est pas très chaud à l’idée de reprendre contact, cherche à se débarrasser de lui en offrant de lui donner ses pourboires de la soirée. Mais Robinson, qui décidément ne porte pas l’alcool, se trouve subitement malade et s’épanche sur le plancher de l’hôtel.

Au bord de la panique, imaginant le pire, Karl ne sait plus quoi faire de Robinson qui ne va pas bien du tout, qui déclare qu’il veut mourir et qui est incapable de faire un pas. Finalement, il parvient de peine et de misère à le traîner jusqu’au dortoir, non sans avoir prévenu un autre groom pour qu’il s’occupe de son ascenseur.

Il revient ensuite en toute hâte reprendre son poste, pour constater qu’un remplaçant a déjà pris sa place. On lui explique qu’il y a eu un afflux soudain de clients, que le gérant de l’hôtel s’en est aperçu et qu’il est furieux contre Karl.

Arrivé au bureau du gérant, Karl trouve celui-ci en train de prendre son petit déjeuner tout en inspectant un registre avec le portier en chef. Les deux hommes jettent sur Karl un bref regard, puis retournent à leurs occupations sans s’occuper davantage de lui.

Arrivé au bureau du gérant, Karl trouve celui-ci en train de prendre son petit déjeuner tout en inspectant un registre avec le portier en chef. Les deux hommes jettent sur Karl un bref regard, puis retournent à leurs occupations sans s’occuper davantage de lui.

Ne sachant trop s’il doit partir ou rester, Karl reste planté là en silence. Il commence à se dire que sa situation n’est peut-être pas aussi grave qu’il n’y paraît ...

Voilà où j’en suis (page 77, case 4), du moins pour les cases encrées. Je n’ai pas commencé les tons de gris pour le chapitre VI, à l’exception de la case qui introduit le présent message.

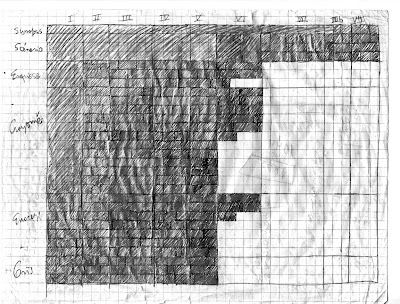

Voilà où j’en suis (page 77, case 4), du moins pour les cases encrées. Je n’ai pas commencé les tons de gris pour le chapitre VI, à l’exception de la case qui introduit le présent message. Pour le crayonné, je suis rendu un peu plus loin (page 79, case 8) et encore un peu plus pour les esquisses (page 87, case 7). J’ai aussi découpé sommairement les pages restantes du chapitre, ce qui me mène à la page 91. Pour les trois derniers chapitres, dont le scénario est complété, le nombre exact de pages est encore indéterminé, mais devrait se situer autour de soixante.

Pour le crayonné, je suis rendu un peu plus loin (page 79, case 8) et encore un peu plus pour les esquisses (page 87, case 7). J’ai aussi découpé sommairement les pages restantes du chapitre, ce qui me mène à la page 91. Pour les trois derniers chapitres, dont le scénario est complété, le nombre exact de pages est encore indéterminé, mais devrait se situer autour de soixante. Depuis le début du projet, je note systématiquement sur un tableau l’avancement des travaux, selon l’importance proportionnelle de chaque étape de chaque chapitre. Noircir un petit carreau de la grille représente environ de trois à quatre heures de travail. En réalité, je ne suis pas tout à fait aussi avancé que le montre le tableau, le chapitre VII s’annonçant comme particulièrement long.

Depuis le début du projet, je note systématiquement sur un tableau l’avancement des travaux, selon l’importance proportionnelle de chaque étape de chaque chapitre. Noircir un petit carreau de la grille représente environ de trois à quatre heures de travail. En réalité, je ne suis pas tout à fait aussi avancé que le montre le tableau, le chapitre VII s’annonçant comme particulièrement long.Je dois dire que, parmi toutes ces étapes, je déteste particulièrement celle de l’encrage. Plus précisément, je déteste encrer un dessin déjà crayonné. Certains, comme Johann Sfar, préfèrent encrer directement sans crayonné, parce qu’ils trouvent mortellement ennuyeux de faire deux fois le même dessin.

Mais l’ennui est une partie inhérente du travail d’auteur de BD. Je ne sais plus quel écrivain déclarait : «Je déteste écrire, mais j’aime avoir écrit». En fait, la valeur de l’œuvre n’est pas nécessairement reliée au plaisir qu’on aurait à la produire. Pas plus d’ailleurs qu’à la souffrance. On a beau être passionné par ce qu’on fait, il y a des façons plus agréables de passer le temps que de s’asseoir des journées entières seul à sa table à dessin ou devant son écran d’ordinateur.

Des solutions ? L’encrage direct sans crayonné, très peu pour moi. Je ne suis pas un adepte de la spontanéité à tout prix, je n’ai pas le culte du premier jet. Le dessin est pour moi une chose qui doit être pensée, planifiée, couche après couche. Autrement, ça ne mène pas très loin (je parle pour moi, bien sûr).

Confier l’encrage à quelqu’un d’autre, comme dans l’industrie du comic book ? Pas question. D’ailleurs, comment je le paierais ?

Fignoler le crayonné de façon à ne pas avoir à l’encrer ? Je l’ai déjà fait, entre autres pour les dessins d’enfant du chapitre précédent. Mais, pour une planche de BD complète, cela me semble difficile à gérer et risque de prendre autant de travail, sinon plus, que la méthode traditionnelle.

Tout faire à la tablette graphique ? J’essaierai peut-être un jour, mais, pour l’instant, je suis loin d’être assez convaincu pour me payer une tablette-écran.

Quoi qu’il en soit, je ne peux pas changer de méthode au beau milieu du projet. Le résultat final en souffrirait. Que je le veuille ou non, je suis enfermé dans un système qui me paraît de plus en plus laborieux.

En outre, je ne peux m’y consacrer qu’à temps partiel. Les cours à l’Université sont terminés (tout comme la saison du Canadien), mais j’ai encore un million de choses à faire.

Alors ... patience et courage !